「ボニンということばが奇妙で不思議な言葉だなと、その言葉にひっかかってたんですよね」ー。

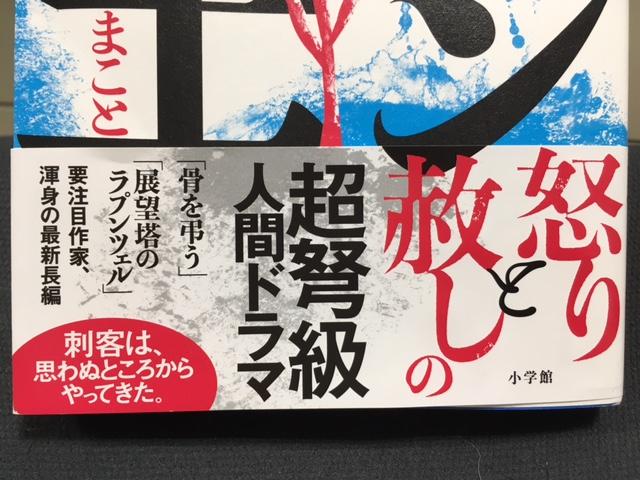

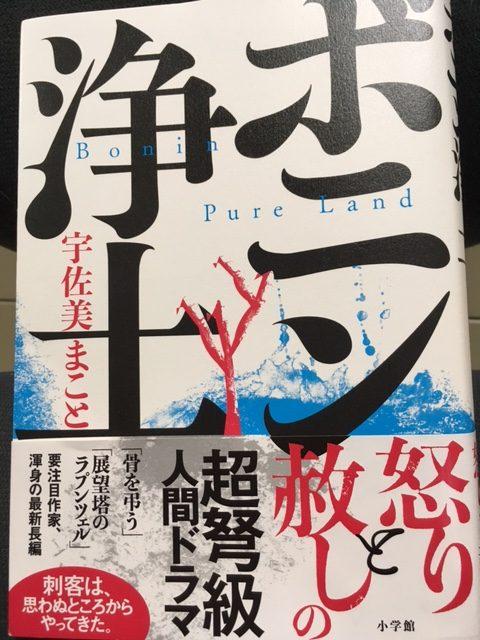

松山市在住の作家、宇佐美まことさんが新刊を出されました。

「ボニン」とは、小笠原諸島のこと。父島や母島には、週1~3便の船で片道24時間かけて訪れるしか方法はなく、絶海の孤島のイメージが強い小笠原ですが、宇佐美さんは、小説家になるまえから「ボニン」の響きに惹かれ、さまざまな資料を集めていたそうです。

「本土からはるか1000キロ離れた島は、江戸時代に辰巳無人島(たつみむにんとう)という名前だけ付けられて、幕府から放っておかれた。ムニン(無人)がなまり、いつしか「ボニン」と呼ばれるようになった島には、幕府が知らないうちに、欧米人やポリネシア人が住み着き、当時世界で盛んだった捕鯨船の供給基地“ボニンアイランド”としてにぎわっていたんです。鎖国中の日本人のあずかり知れぬところで。」

ストーリーは、江戸末期と近代の2つの時代にそれぞれ生きる、3人の主人公が描かれます。19世紀に木造の帆船が難破してボニンアイランドにたどり着いた男たち、そして、小さいころ祖父が大事にしていた木製の置物を、偶然手に入れたことで、ルーツをたどり始める中年の男性。そして裕福な音楽一家に育って、音が聞こえなくなったチェロを演奏する少年。それぞれが「ボニンアイランド」に手繰り寄せられるように、時空を超えて繋がっていきます。

「ポリネシア、欧米人、漂着した人、多様な文化を持った人たちを、受けいれて、また送り出す。そんなおおらかさをもつ場所が日本のどこかにあったということを知ってほしい」―。

読み進めるうちに、定期船「おがさわら丸」から降り立った時に感じるだろう風のにおい、港から見える景色まで、わたしの頭の中に映像となって再生されます。

宇佐美さんの故郷は小笠原?と思わずにいられないリアルさです。

-1024x768.jpg)

「私は小笠原には行ったことはありません。“行かずに書く”専門家ですね」―。

小笠原について書こうと思い小説などを探してもあまり見当たらない、それならばと小笠原村の産業観光課にメールで問い合わせたそうです。

「作品になるかどうかわからないときだったので、目的は隠しながら、“戦前のサンゴ漁はどのようにしていたんですか”とか“オガサワラグワ”は今もあるんですか、細工をしている人もご存命ですか”など。たぶん、ちょっとおかしな人、と思われていたかも(笑)。でも、とても丁寧に答えてくれたんですね。」

短い場面でも、膨大な資料を読み込み、「事実」にこだわる宇佐美さんは、

「小説って大嘘ですから。大嘘をつくためには事実という土台をきちんとしていないと、はじめっから胡散臭いと思われると、小説として成り立たないので。でも、調べるのは楽しいんですよ」と笑います。

去年10月に出版した、児童虐待がテーマの「展望塔のラプンツェル」(光文社)は「本の雑誌が選ぶ2019年度ベストワンにも選ばれ、今年の山本周五郎賞の候補にも選ばれています。新年早々には若い女性の監禁事件猟奇殺人をテーマにした「黒鳥の湖」(祥伝社)を出版、そして6月には「ボニン浄土」(小学館)。

いま最も注目される作家のひとりでもある宇佐美さんですが、売れっ子となったいまも、昼間はご主人の経営する会社で事務の仕事に就き、家事をこなしたあと、執筆に費やす時間は、就寝前の1日3時間のみ。

そのなかで、執筆、資料の読み込み、次作のプロットの構想を同時進行で行っています。

宇佐美さんはよく、「小説を読んで、こんなことが現実なんだなという、気づき。それが小説の力だと思うんです。自分だったらどうするか、想像してもらえるだけでも、社会は変えられるじゃないか…」と語ります。

「展望塔のラプンツェル」では、虐待を受ける子どもたちを救えない自分や社会のもどかしさに対し、“誰もが、闇の中で苦しむ子どもたちに手を差し伸べることができる”というヒントをくれました。

今回の作品は、ナショナリズムがすすむ現代に、“さまざまな容姿、文化や背景を持った人たちが、受容しあい、力を合わせる”能力が、私たち人間には備わっているということを気づかせてくれます。

小説というエンターテインメントを楽しむうちに、じわっと体に沁み込んでいるのです。

次作は9月に出版だとか。つぎは何に斬り込むのでしょうか。

宇佐美さんの「ボニン浄土」に込めた思いや、創作について、7月14日(火)、16日(木)の「ニュースな時間」16:35頃から放送します。

※ラジコなら、放送後1週間はタイムフリー機能でお聞きいただけます。

.jpg)