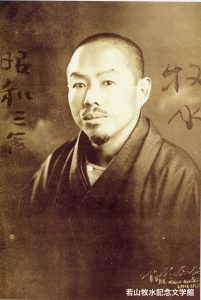

今週、坂の上に訪ねてきてくださったのは、若山牧水しまなみ顕彰会事務局長の馬越健児さん。今年生誕140周年を迎える歌人・若山牧水。教科書にも名前が登場する歌人ですが、じつは愛媛にゆかりがあることは、ご存じでない方が多いのではないでしょうか。大正時代、自身の将来への悩みを抱えながら立ち寄ったのが、今治そして岩城島だったのです。牧水を顕彰するシンポジウムも今月、今治で開催されることになっています。そんな牧水の歩みを、「北原白秋と石川啄木」「失意のなか今治、岩城島へ」「歌集の行方」というキーワードで語っていただきました。

※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。

佐伯)どんなふうにその歌集、進んでいったんでしょうか?

馬越)メモしていた歌をですね、読み返してみて、その内容に自分ながら驚いたわけなんですね。

佐伯)と言いますと?

馬越)その歌がですね、いわゆる定型=五七五七七に収まっていない。破調=破れる調べと書きますが、(破調)の歌になっていたんです。で、編纂のためメモしていた歌を綺麗に書き直し整理する気が起こらなかった。

佐伯)へ~。ということは自分では意識せずにメモしていたものが、破調になっていたということですね。

馬越)そうですね。このこともですね、「島三題」から紹介します。「郷里で書き連ねていた歌を清書していく勇気がなくなってしまった、と言っても、心の底にはそうして作っていた当時の、ある自信がどこかに根を張っていた。そしてその自信は書かせようとする、理由のない恐怖は書かせまいとする、その縺れが大変私の心を弱らせた。」

佐伯)うわ~、複雑ですね。どんな歌があったんでしょうか?

馬越)はい。「納戸の隅に折から一挺の大鎌あり、汝が意志をまぐるなといふが如くに」という歌とですね、「そうだあんまり自分のことばかり考へていたあたりは洞穴の様に暗い」といったような歌です。

佐伯)これ二首とも歌、なんですね。

馬越)そうですね。ですのでこの五七五七七のですね、リズムを崩すのが破調ということで、こういった歌がですね、ずらりと並んでおります。

佐伯)一首目の「納戸の隅に折から一挺の大鎌あり、汝が意志をまぐるなといふが如くに」、情景が浮かびますね。納戸の隅にたぶん大きな立派な鎌があったんでしょうね。その刃物が「お前の本当の気持ちはどうなんだ」と、自分の今後の身の立て方を悩んでいる牧水に問いを突きつけてくるように感じたんでしょうね。

馬越)おっしゃる通りですね。牧水としては歌の世界で生きたい、ところが故郷にとどまれというようなですね、心の葛藤をですね、大鎌から「お前はどういうふうに生きたいんだ?生きるのだ?」」というふうにですね、突き詰められているような情景がですね、目に浮かぶようです。

佐伯)ですよね。これが刃物であるっていうところから、本当に突きつけられてるっていうところが感じられるんですけれども。でも今の歌なんて本当にまるで詩のような、ポエムのような形で、確かに定型ではないんですけれども、その心情がもうひしひしと伝わってくる素晴らしい歌ですよね。

馬越)そうですね。ですのでこの歌も「納戸の隅に折から一挺の大鎌あり」というところをですね、「納戸の隅に一挺の大鎌あり」というふうにしますと定型に近くなります。だけど、ここであえて「折から」というようなですね、言葉を入れざるを得ない心境っていうのが破調に向かった、破調となった、というようなことではないでしょうか?

佐伯)だから自分の本当に苦しい、この葛藤している気持ちっていうのが五七五七七には収まりきらない。

馬越)そういうことですね。

佐伯)そこで生まれたのが破調っていう。狙ってしたものではなかったんですね。

馬越)そうですね、そのへんのことはですね、また後ほど説明もさせていただければと思います。で、若山家の跡継ぎということでですね、その板挟みとなった心境が、故郷という定型に収まらずというところなんですけれども、これもですね、牧水が書き残していた文を紹介しますと、「郷里を離れて、島の特別静かな場所に身を置いたため、前と後とで急に深い距離が心の中に出来ていたのかも知れぬ」とあります。

佐伯)ふ~む。じゃ、その岩城島の空気感、それから三浦さんですか、その方のおもてなしに触れて穏やかな気持ちを取り戻していったということなんでしょうかね。

馬越)そうですね、ですので牧水は気を紛らわそうとしてですね、読み慣れた万葉集を読むんですけれども泣いてしまうほど、また食も細くなっていきます。で、三浦さんは心配になって次のように提案しました。「では私(三浦さん)が代って清書してあげましょうと言いながら、次から次と書きとっていった。それをただ茫然と私は見ていた。そうなってからは日ならずして二三冊のノートの歌が一綴の原稿紙の上にきれいに写しとられてしまった」

佐伯)じゃあこれ、三浦さんがそのように手伝ってまとめてくれたから歌集の編纂に繋がっていったということですか!

馬越)そうですね、牧水がいざ清書、浄書しようとすると嗚咽が出てですね…

佐伯)苦しみのあまり?

馬越)そうです。自分では清書できなかったということで、三浦さんに代筆してもらったということなんです。

佐伯)はい、じゃあ本当に三浦さんの手助けあってこそだったんですね。

馬越)そうですね、三浦さんなくしてこの「みなかみ」は生まれなかったと思います。その年にですね、第六歌集として「みなかみ」を発表することができました。この「みなかみ」というのはですね、ひらがなで書くんですが、実家の前の川の源流「水の上」を指しています。栃木県のみなかみ町ではございません。

佐伯)なるほど、はい。

馬越)背表紙には漢字で水の上「水上」と記載はされてはいます。で、牧水のですね、心境を一言で言い表しますと、島で浄化されたのではないかと思います。宮崎から東京へ戻るには、当時はですね、瀬戸内海を船での移動となります。苦悩の日々であった故郷がですね、船旅というゆっくりとした時間の中でだんだんと過去のものへと押しやられていった。そこに岩城島があり、いざ歌集を編纂しようとすると故郷での日々が思い出され、牧水自ら清書できなかったのではないかと。ただその頃はですね、啄木が三行の分かち書きをしたりですね、短歌の革新時代でもありました。牧水自身も実はですね、自信はあったんですね、この破調の歌というものが。けれど思ったほど評価を得られなかったこともあり、元の定型に戻っていきます。

[ Playlist ]

Belle & Sebastian – Asleep On A Sunbeam

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong – I’ve Got My Love to Keep Me Warm

Earl Sixteen – A Love That I Can Feel

Phoenix – Holdin’ On Together

Selected By Haruhiko Ohno