今週、坂の上に訪ねてきてくださったのは、愛媛県美術館学芸員の喜安嶺さん。現在、県美術館では「真鍋博展 カコをみる イマをみる ミライをみる」を開催中。じつは、県美術館とセキ美術館、ミウラート・ヴィレッジの3館がそれぞれの視点で“真鍋博”をテーマにした企画展を実施するという取り組みの一つなんです。1970年の大阪万博にも関わったという“真鍋博”に注目し、「真鍋作品の原点」「未来は占ってはならない、創るべきものだ」「3館同時開催の意義」のキーワードで、その魅力に迫りました。

※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。

喜安)「つくる」っていうのが、「こうなったらいいな」ではなくって、クリエーションっていうふうに英語でも博さんおっしゃってまして、「自分で創造していくもの」っていうふうにおっしゃってるんですね。だから、だから荒唐無稽な世界ではなくって、今をしっかりと見ることによって、どういう未来が見えてくるだろうかっていうのを、常に真鍋さんは考えて描いてたんだなっていうのがすごく伝わってくる言葉だなと思ってます。

佐伯)今ね、よく先行き不安、不透明って言うじゃないですか。なんかそんな時代だからこそ、この言葉って、ハッとさせられますね。

喜安)はい、もうまさに本当にその通りでして、実はその展覧会の企画してたときってちょうど大阪…2025年の大阪は関西万博の1年前で、なんかすごくちょっとネガティブな気持ちといいますか、がちょっとどちらかというと浸透していた時で。

佐伯)万博に対して。

喜安)そうなんですよね。

佐伯)そうでしたね。

喜安)今はもうね、すごく楽しく、皆さん殺到してるんですけれど

佐伯)終わったばかりですけど。

喜安)やっぱりそういったときに、真鍋博さんが今生きてたらどんなふうに思っただろうっていうのが、ちょっと担当者の中にもあって。この言葉を見ると、きっと真鍋さんだったら「未来っていうのは自分で創るもんだろう」っていうふうに明るいメッセージといいますか、自分で切り開きなさいっていうようなですね、言葉を言ってくれるんじゃないかっていうですね、ちょっとそういうポジティブなメッセージを届けたいっていうのもありました。

佐伯)なるほど。ちなみにこの名言ですが、いつ頃の言葉なんすか?

喜安)これがですね、真鍋さん実は1970年の大阪万博にもちょっと携わっているんですが、この3年半前に出された雑誌の中に残された言葉になります。

佐伯)ということは、前の大阪万博1970年ですから、1967年。まあでも日本はまだ元気に向かっていくぞっていうあたりですかね。

喜安)まさにそうですね。戦後、高度成長期で東京オリンピックも開催して、どんどん国としてもぐんぐん成長してた時代ですね。

佐伯)だからその時代に発せられた「未来は創るんだ」っていうのと、今この時代の「未来は創るんだ」っていうのとまたね、人々へのちょっと刺さり方は違うかもしれないけど、いずれの時代でもすごく素敵な言葉ですよね。

喜安)そうですね、確かに受け止める側の気持ちはだいぶ変わってしまったかも知れないですけどね。

佐伯)ただ奇しくも、さっき万博のお話ありまして私も行ったんです、ギリギリ終わる間際に(笑)。で、行ったついでにその1970年の万博のことも興味が湧いてきたので、翌日、万博記念公園、太陽の塔のある、あちらの方にも行って。当時のパビリオンが1個「鉄鋼館」っていうのが今資料館みたいになってる中で、真鍋博さんの名前を見た気がするんです。

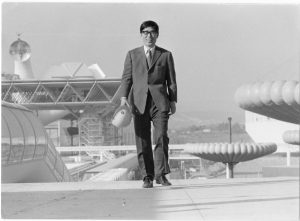

喜安)そう、間違いないと思います。実は真鍋さん1970年の万博に、若干38歳で、がっつりお仕事をされてまして。今回の当館の目玉でもあるんですけれども、やっぱり真鍋さんのカラフルといいますか、いろんな色鮮やかな世界っていうのは、何かその万博…1970年に開催するということは、以前にその万博のイメージを発信しないといけなかったわけなんですけれども、そういうガイドブックですとか「万博こんなのできますよ」っていうグッズですとか、そういうところのイラストレーションを真鍋さんが多数、実は手がけられてまして。それが今回も本当に展示室でもたくさんご紹介をさせていただいているんです。

佐伯)こちらで見られるわけですね。

喜安)見られます!

[ Playlist ]

Barbara Acklin – Love Makes A Woman

Nicki Parrott – There’s A Kind Of Hush

Povo – Million Ways

Abyssinians – This Land Is For Everyone

Selected By Haruhiko Ohno