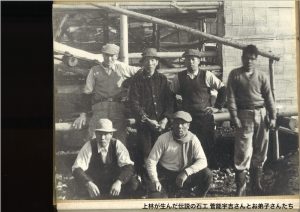

今週、坂の上に訪ねてきてくださったのは、松山市立石井小学校教頭の岡山ひとみさん。岡山さんは、この3月まで東温市立上林小学校に勤務されていて、今回は東温市出身の“伝説の石工”菅能宇吉(かんのううきち)をテーマにお話を伺いました。明治時代、山間にある東温市上林地区で生まれた宇吉は、松山城や大阪城など全国の石垣修復を手掛け「大石つかい」として名を馳せた人物。エピソードを聞くと、先日のゲスト今村翔吾さんの直木賞受賞作「塞王の盾」の主人公と重なる点が多く、そんな人物が愛媛にいたなんて!と感激しました。その偉業を知ろうという上林小学校の児童たちの取り組みもご紹介。キーワードは「石にも、目・鼻・口がある」「松山城、宇吉の名前を探して」「宇吉クイズ」です。

※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。

佐伯)依頼されて大阪まで行ったという宇吉さんはうまくいったんでしょうか?

岡山)はい。もう先人たちの知恵と経験によるもので、美しさを再現できる職人はいなかったと言われますが、宇吉さんは見事それを成し遂げられたと聞いております。修復費用を抑えるため、空爆で堀に落ちた巨石の中から使えるものを77個を引き上げて…

佐伯)へえ~。

岡山)また新しい巨石と合わせて約250個が積み直されたと聞いています。大きいものでは750キロぐらいあるそうで、バラバラに落下した石を一つ一つ吊り上げて元に戻すのは大変な労力だったそうなんですが、もう本当に新しく積む方が相当簡単っていうふうに伝わっております。

佐伯)その元あった巨石を、っていうところもこだわりだったんでしょうね。

岡山)そうですね、宇吉さんには(石の)顔が見えたんだと思います。

佐伯)あ、なるほど!どうやって元通りに積み直していったんでしょうか?

岡山)はい、宇吉さんは自然の石をそのまま積み上げて石垣や城壁を築く工法にすごく優れていたということで…

佐伯)野面積み!

岡山)そうです。

佐伯)これが元々の手法ですよね、石垣を積んでいくところの。

岡山)そうですね、はい。欠点としては石同士がかみ合いにくくて隙間が出っ張りやすいっていうのがあるんですけれども、利点としては丈夫、高い排水性で、宇吉さんは石を積む位置や高さの目印にするための丁張をしないということで知られていたそうです。

佐伯)じゃあ目印もなく上手いこと石を組んで、頭の中で組んでそれを積んでいくという。

岡山)そうですね、はい。もう、ただ石をじっと、じ~っと見ている姿を周りの方は覚えてらっしゃるそうなんですが、一見突っ立っているように見えて皆さん疑心暗鬼だったそうですが、宇吉さんが検討をつけた巨石をクレーンでつり上げて、指示した場所に下ろすとピタッとはまって安定したそうです。

佐伯)もう完全にこれ小説の中の世界なんですけれども、実際にそういう能力のある方がいらっしゃったんですね。これもやっぱりその、70代での仕事ですから長年の経験とかからくるものだったんでしょうかね。で、その仕上がりはどうだったんでしょうか?

岡山)はい、大阪城天守閣の館長さんの言葉なのですが、「まるで初めから崩れていなかったかのような仕上がりで、今もその美しさを保っている。惚れ惚れするほどだ」と言われておりましたし、学芸員さんの中には宇吉さんのファンがいらっしゃるそうですよ。

佐伯)そうなんですね!じゃ、もしかして愛媛の方より大阪の方に知られているのかもしれないですね。

岡山)そうですね。

[ Playlist ]

Bibio – Feeling

Beth Orton – Love Like Laughter

native – Reunion

Niteflyte – If You Want It

Sade – By Your Side

Selected By Haruhiko Ohno