今週は、「坂の上の雲ミュージアム」特設ブースからの生放送!三日前に始まったばかりの第18回企画展「あしは“何”になろうか-『坂の上の雲』にみる明治の気分」について、学芸員の西松陽介さんに詳しく紹介していただきました。秋山好古、真之、正岡子規の3人の成長する姿にスポットを当てた今回の企画展。さっそく展示室をのぞくと、三角形のフロアの各壁面に、三人それぞれの資料が展示される形になっています。坂の上の雲ミュージアムは建築家・安藤忠雄氏が手掛けたもので、至るところが三角形をモチーフにデザインされているのですが、今回の展示を見て初めて「あ、この三人が繋がり支え合っていたことを表すための三角モチーフなのか!」と突然感じたのです。今まで何度も足を運んでいるのに、初めて。ちなみに安藤氏は明確にそのように言及したことはないそうですが…。)そんな三人の関係にも思いをはせることのできる企画展。決して順風満帆でない環境でもひたむきに生きるその姿を、ぜひあなたも感じてください!

※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。

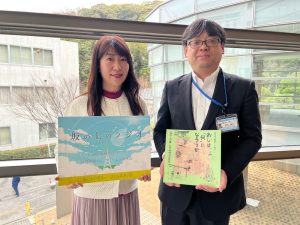

佐伯)坂の上の雲ミュージアムで3月12日からスタートしたばかり、第18回企画展をテーマにお送りしていきます。本当に始まったばかりということなんですけれども、第18回の企画展、ずばりタイトルは、西松さん何でしょうか?

西松)はい。第18回企画展テーマ展示「あしは“何”になろうかー『坂の上の雲』に見る明治の気分」です。

佐伯)はい。今、西松さんは標準語のアクセントでご紹介くださいましたが、(伊予弁のアクセントで)「あしは“何”(なん)になろうか」という感じでしょうかね(笑)伊予弁で誰かがつぶやいているという感じなんですけれども、具体的にはどんな内容になっていますか。

西松)今回の企画展では、小説『坂の上の雲』の3人の主人公、秋山好古、真之、正岡子規が明治日本の中で自己の確立を求め、成長していく姿にスポットを当てています。新時代の昂揚感の中で、主人公たちが「あしは“何”になろうか」と自問自答しながら、数々の挑戦や挫折を経験し、自らの進むべき道を見つけていく様子を紹介しています。そうした中で、小説『坂の上の雲』に描かれる明治の気分というものを表現できればというふうに考えております。なお、先ほどお話いただいたんですが、タイトルのこの「あしは“何”になろうか」の「あし」と「何」は、伊予の方言です。松山出身の3人の主人公が、将来のことを考えながらこういった言葉をつぶやいていた。そういったかのように、展示を見ていただく中で感じとっていただければと思っております。

佐伯)はい。さっそく私もこの展示、拝見したんですけれども、まずアプローチの部分。

西松)はい。

佐伯)ここがちょっと何かトンネルみたいなイメージになっていて、そこで当時の明治の様々な写真が展示されているので、まずこれを見るのが楽しいですよね。

西松)ありがとうございます(笑)当時の近代化をしていく明治日本っていう新しい時代になって、近代化していく様子がわかるような写真と一緒にですね、小説の司馬遼太郎さんの文章ですね、そういったものをうまく組み合わせて、3人の主人公が歩んでいく新時代、近代国家、明治日本というものをまず最初の導入のところで感じていただければというふうな形で、今回ああいった仕組みをですね、させていただいております。

佐伯)そのお写真を見る中で、人力車をほぼもう裸みたいな形で、地面も裸足で…なんというか写真に写っている人も何人も裸足の人がいる。でもそのすぐそばの写真には大きな船が着岸して線路も写っている。だから、こういう、そのまだ裸足で歩いてるような人がいる時代に、こんな大きな船がドーンて現れたらびっくりするよね、なんて言いながら…

西松)まさに建物とかの物だけではなくて、そこに生きている人がうまく写っている、そういうふうな写真というものが何かピックアップできないかなと思っておりましたので、そういうふうに言っていただけると、ちょっとこちらが考えていたことがうまく伝わってるのかなということでとても嬉しく感じております。

佐伯)じゃ、思うツボを私は体現してしまったという感じなんでしょうか(笑)そして、そのアプローチから今度展示室に入ると、バーっと空間が広がりますよね。

西松)開放感みたいな感じていただければと思っております。

佐伯)さあ、その展示室の中で、明治日本の中で3人の主人公が成長していく姿が展示されているということなんですが、その内容についてもう少し詳しく教えてもらえますか。

西松)はい。今回の展示では、「信さんの道」「淳さんの道」「升さんの道」の三つのメインコーナーを設けています。さらに展示室の中央では、小説『坂の上の雲』の言葉と明治時代の松山の地図を大きく展示して、主人公たちが松山で過ごした少年時代の様子を紹介しています。

佐伯)はい、この展示もまた面白くて。

西松)ありがとうございます。

佐伯)その言葉、小説のセリフですよね、これが宙に浮いている。

西松)そうですね、上から吊り下げて、まさに言葉が飛び交っているような…地図の上でですね。

佐伯)ああ!そういうイメージなんですね。で、足元に目を移すと、明治時代の松山の地図が。

西松)そうですね、明治15年に完成した地図ですので、まさに彼らが生きた頃、過ごした頃の明治時代の松山を描いている地図ですので、そういったところを歩いていただきながら、彼らの言葉というものを展示室の真ん中で感じていただければなというふうに思っております。

佐伯)明治15年にできたものということなんですが、もう私も日々生活しているところなので、細かく見てしまったんですけれども、千舟町とか、いま中心商店街になっている湊町とか、あの辺りってそのままの地名が残ってるんですね。

西松)そうですね。そういったところも地図を見ていただくと、ここは変わっているなとか残ってるなってのがわかって面白いかなと。

佐伯)そうなんですよ。あと、こんなに川っていうか水路っていうか、いっぱい街中にあったんだなとか。

西松)はい。

佐伯)ですので、その当時にまさにタイムスリップできる仕掛けをしていただいているなということなんですが、では1曲お聞きいただいた後、展示の内容をさらに詳しく伺ってまいります。

(つづきはradikoのタイムフリーや各種ポッドキャストで!)

[ Playlist ]

The Style Council – All Gone Away

Acid House Kings – Would you say stop

Richard natto – Bish’s Hideaway

Björk Gudmundsdóttir & Trió Gudmundar Ingólfssonar – Tondeleyo

Selected By Haruhiko Ohno