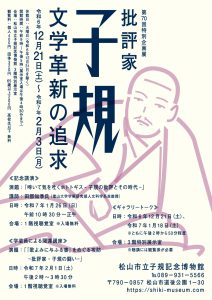

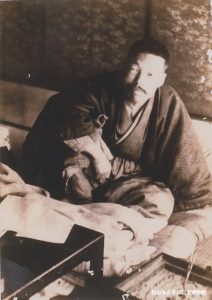

今週、坂の上に訪ねてきてくださったのは、子規記念博物館学芸員の平岡瑛二さん。この番組でも様々な切り口でご紹介している正岡子規について、今回は「批評家」としての顔に注目して語っていただきました。現在、子規記念博物館では特別企画展「批評家・子規~文学革新の追求」を開催中。俳人・歌人としてだけでなく、批判精神旺盛な批評家でもあった子規は、新聞や雑誌などで文学や芸術全般に多様な評論を展開しました。今回は「子規の研究熱」「鮮烈な批評家デビュー」「闘う批評家・子規」という3つのキーワードで紐解きます。

※番組のトーク部分を、ラジコなどのポッドキャストでお楽しみいただけるようになりました!ぜひお聞きください。

佐伯)文学の一部であるために、どういったふうな俳句にしていくべきというふうに説いたんですか?

平岡)はい、江戸時代以来ですね、当時「俳諧」というふうに言っておりましたけれども、いわゆるその“陳腐な俳句”というふうな言い方ができると思います。要するに決まりきった、お決まりのパターンといいましょうか、お決まりの題材、それからお決まりの世界観、そういったものがずっとあったわけなんですね。子規からするとそれらはですね、「全くリアルではない」ということになるわけです。そういった作り方や考え方、“陳腐な俳句”っていうものをですね、子規は「月並み」というふうに言うんですね。これは現在でも「月並みな言い方」というふうな文脈で使われるかと思いますが、要するに「ありふれた」とか「ありきたりな」というふうなことなんですね。ですから子規はそういった月並みな俳句の作り方や考え方っていうのを否定しまして、代わりにですね、自分のリアルな感情とか見たこととかですね、見聞きしたことっていうのを表現するべきだと、俳句で表現するべきだと主張するわけです。そのための方法として、自然であるとか、あるいは見たままの事物、目の前のことですよね、そういったものをありのままに描写しましょうと、俳句にしましょうっていうふうなことを提唱していくわけです。

佐伯)まさに今までとは違う俳句に一歩踏み出していきましょうということでしょうか?

平岡)そうですね、はい。とにかく自分の感性、自分が見たこと、自分が感じたことを十七音にしていきましょうということですね。

佐伯)なるほど。他にも子規が目をつけたものってあります?

平岡)はい、ここまでご紹介したのは主に俳句に関する批評、俳論なんですけれども、子規はこういったジャンルにとらわれない、もっと幅広い批評活動も展開しております。それの例として、森鴎外という、あの有名な明治時代の小説家、文芸批評家がおりますけれども、森鴎外が創刊した「めさまし草」という文芸誌があります。この「めさまし草」をですね、子規が批評をして発表したものにですね、「めさまし草巻一批評」という、そういった批評論文があります。この中でですね、子規はこの新たに創刊された「めさまし草」について、「さて悪口に取りかからん」というそういう書き出しでですね、例えば「表紙の色合いはもっと明るい方がいい」とか、同じくその「表紙の絵の配置バランスが悪い」とかですね…

佐伯)そんなことも批評してるんですね!

平岡)そういうふうなことをですね、創刊号が出た、もうかなりすぐ後にですね、「新聞日本」の方にそういった批評文を発表しているということなんですね。

佐伯)森鴎外っていいますと、当時を代表する、いわゆる文豪ですよね。

平岡)そうですね。当時のいわば文壇の権威といえるような存在でした。この頃ですね、ちょうど子規と森鴎外ってのは大変仲良く交流をしていた時期に当たります。

佐伯)へ~、そうなんですか。

平岡)そうなんです。で、ご丁寧にですね、批評文を発表する数日前にですね、森鴎外に手紙を送りまして、「あなたが創刊した雑誌についての批評文を書いて新聞に出すことになりましたので、どうか気を悪くしないでください」というような…

佐伯)あら(笑)

平岡)そんな手紙もですね、事前に森鴎外に送っております。

佐伯)その辺りね、ちょっと几帳面っていうか。でも悪口をね、「悪口に取りかからん」って言ってますけれども、ちゃんと正々堂々と「そういうのを書きますよ」って相手に伝えるあたりは礼儀もあるっていう感じですかね(笑)

平岡)そうですね。ま、そのあたり、まさにいかに相手がですね、文壇の権威者であっても忌憚のない意見を、しかもそのタイムリーにっていうことですよね、そんなに日をおかずに新聞で発表するというところが、まさにこの批評家としての子規の態度っていうのがよく表れてるかなと思います。

[ Playlist ]

The Rolling Stones – As Tears Go By

Aztec Camera – Orchid Girl

Ken Boothe – My Love

Selected By Haruhiko Ohno